Para Rafael Martos, al igual que para todos, la transición entre la infancia y la adolescencia fue una etapa crucial de búsqueda personal y transformación. El pequeño Falín dejó atrás la inocencia infantil para convertirse en un joven que exploraba su lugar en el mundo.

Estos años críticos abarcan aproximadamente entre 1953 y 1959. Rafael abandonó la escolanía y el colegio de San Antonio cuando tenía unos diez años, y su madre, decidida a que continuara con sus estudios, lo inscribió en una academia ubicada en la glorieta de Cuatro Caminos. Durante un tiempo más, su vida giró alrededor del barrio donde se establecieron al llegar a Madrid.

Sin embargo, los años siguientes fueron tumultuosos; pareciera que los acontecimientos se precipitaron uno tras otro y todos a la vez. Los recuerdos acumulan datos, sensaciones, aventuras y aprendizajes; pero a menudo se desordenan con el paso del tiempo. Resulta difícil precisar cuántos años tenía Rafael cuando pasó un verano cuidando un puesto de melones; o cuándo empezó a asistir con su padre al estadio Metropolitano —el Vicente Calderón aún no existía— para seguir los partidos del Atlético de Madrid; o el momento exacto en que su madre comenzó a darle unas monedas para ir al cine los domingos y cómo ese sencillo gesto derivó en una pasión casi clandestina que lo llevó a colarse en las sesiones vespertinas de las salas cercanas a su hogar para admirar con fascinación la pantalla grande. Tampoco queda claro cuándo esa afición al cine se transformó en un deseo por acercarse al centro de la ciudad y entrar sin pagar en los teatros; o qué año fue aquel en el que él y su familia sufrieron un desahucio que los dejó literalmente en la calle.

Aunque conocer el orden exacto de los eventos puede ser complejo, a veces no resulta imprescindible saber qué ocurrió antes y qué después. Lo importante es tratar de poner algo de orden en este relato.

Aprendiz de sastre

Durante esta etapa, Rafael se vio envuelto en diversas experiencias que moldearon tanto su carácter como su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Abandonó sus estudios seculares a los trece años tras completar tres cursos en la academia de bachillerato elemental de Cuatro Caminos. Con esto se puso fin a su formación académica formal y cerró definitivamente el capítulo escolar de su vida.

Sus padres pasaban por un momento económico ligeramente más estable que les permitió incluso disfrutar de breves salidas a Alicante para visitar a amigos. Buscando aprovechar el tiempo libre del joven Rafael y pensando también en un futuro profesional, decidieron encontrarle un oficio. Siguiendo los propios deseos del muchacho, quien admiraba el estilo de vida del sastre del barrio con su taller propio y su pujante negocio, lograron que fuese aceptado como aprendiz de sastre.

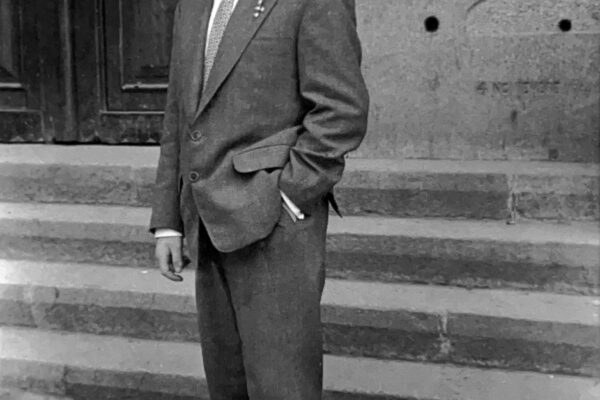

El taller donde comenzó era especializado en confección al por mayor. Allí Rafael descubrió un ambiente que consideró mucho más interesante que el escolar. Aprendió los fundamentos de este oficio: diseño de patrones, costura —seis años después llegó incluso a confeccionar él mismo su traje para la gala final del Festival de Benidorm—, toma de medidas y ajustes. Además, se encargaba frecuentemente de hacer recados, lo que le permitía estar en continuo movimiento por las calles de Madrid, conociendo personas nuevas y absorbiendo todo lo que el vibrante entorno urbano tenía para ofrecerle.

Casi todos los días, Rafael se dirigía a unos talleres ubicados en la calle del Humilladero, en el barrio de La Latina, donde entregaba trajes acabados y recogía otros para terminar, además de material para confeccionar nuevas prendas.

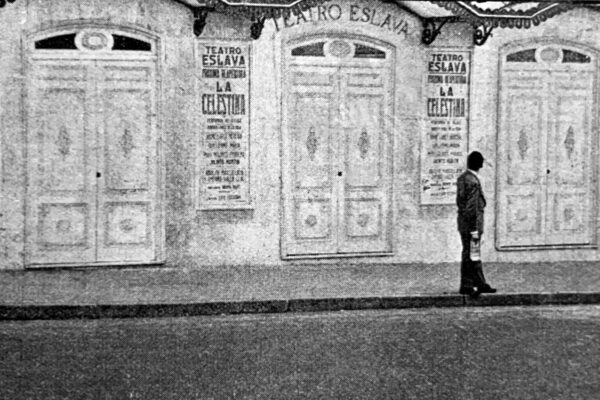

Al salir del metro de Tirso de Molina y en camino hacia los talleres, pasaba frente al teatro La Latina. En esos años se representaban allí obras como ¡Cirilo que estás en vilo!, protagonizada por Trudi Bora, Luis Cuenca y Mary Montiel; Sofía y Loren, con Antonio Garisa y Mary Begoña; ¡Ay qué trío!, con Gracia Imperio, Alfonso del Real y Luis Barbero; o el espectáculo musical Torre de arena, con Marifé de Triana. Era impensable en ese momento para Rafael imaginar que Manuel Gordillo, el autor del musical, sería una figura clave en su vida apenas tres años más tarde.

El ingreso en la sastrería no solo representó para Rafael una mayor autonomía para recorrer Madrid y el cierre de una etapa académica difícil, sino que marcó el inicio de su camino hacia la adultez. Además, allí conoció a una persona que se convertiría en alguien fundamental durante los años siguientes: la hermana del sastre. Con unos quince años más que Rafael y siendo soltera, rápidamente comenzó a llevarlo como compañía al teatro. Para él, esto supuso una auténtica revolución. Por fin tenía alguien con quien disfrutar su mayor pasión y, además, alguien que le invitara y cubriera el costo de las entradas, poniendo fin a sus furtivas visitas sin pasar por taquilla.

Durante este periodo, su interés por el mundo del espectáculo fue creciendo paulatinamente. En sus momentos libres, empezó a pasar por restaurantes frecuentados por las figuras más reconocidas de la época. Sus lugares favoritos eran el Biarritz y el Angulo, ambos cercanos entre sí y detrás de la calle Reina Victoria, cerca de su casa. Él no entraba naturalmente, se limitaba a observar desde afuera el ir y venir de «los famosos”. Entre ellos estaban Carmen Sevilla, Concha Velasco –quien ya despuntaba como joven estrella en la segunda mitad de los años cincuenta– y Lola Flores, una de sus grandes ídolas. Tiempo después llegaría a tratar a estas mismas personalidades en esos lugares y entablar amistad con ellas.

Abril de 1957 marcó un antes y un después en su relación con el mundo artístico. Junto con la hermana del sastre, asistió al teatro Calderón para presenciar un «espectáculo de arte español», según anunciaban los periódicos. En aquella ocasión actuaban Pilar López, Luisa Ortega y el mítico Manolo Caracol. Esa tarde fue especial para Rafael: ver al maestro del flamenco cantar bajo la luz de un cañón mientras el resto de la sala estaba envuelto en oscuridad le despertó algo profundo. Lo que hasta entonces había sido solo un interés como espectador empezó a transformarse lentamente.

Sin embargo, ese cambio era apenas perceptible, casi inconsciente. Rafael seguía afirmando que su verdadero deseo era ser sastre. La profesión le gustaba genuinamente. Incluso siendo aprendiz conseguía dinero para ayudar en casa y disponía de tiempo suficiente para asistir al teatro con regularidad. Su vida parecía estar en un balance perfecto; estaba satisfecho con su rutina. Además, se sentía muy cómodo con la hermana del sastre, quien seguía cumpliendo su papel de protectora.

El siguiente año transcurrió sin grandes cambios, aunque la economía familiar comenzó a deteriorarse poco a poco. Lo preocupante era que partir de tan poco y retroceder aún más significaba algo grave. La enfermedad del padre de Rafael había sido prolongada y los recursos económicos empezaban a faltar de manera alarmante.

La vida es sueño

En 1958 ocurrieron dos eventos que transformaron por completo el rumbo de la vida de Rafael, cerrando definitivamente aquella etapa inicial en busca de su identidad.

Un día cálido del mes de julio, el joven caminaba por la calle Reina Victoria, rumbo a su hogar. En un terreno baldío frente al desaparecido cine Metropolitano —donde hoy se alzan amplios salones dedicados a banquetes de boda—, a la altura del número 12, el aprendiz de sastre se encontró con una carpa blanca que evocaba las típicas de un circo. Intrigado, se acercó y descubrió que se trataba de un teatro portátil donde se estaba presentando La vida es sueño, de Calderón de la Barca. La obra, dirigida por Luis Escobar, contaba con un elenco estelar que incluía figuras relevantes de la época como Anastasio Alemán y Josita Hernán. Según narra el propio Raphael en sus memorias: “¿Qué hacía gente de semejante renombre en lo que entonces eran prácticamente las afueras de Madrid y bajo una lona como las de los circos?”

La respuesta se encontraba en la Compañía de Teatro Popular, un proyecto respaldado por actores e intelectuales como Anastasio Alemán, Gonzalo Torrente Ballester, José Luis Alonso y Josefina Calvo de Marquerie. En ella colaboraban artistas consagrados como Paco Rabal, Lina Yegros y Ricardo Acero, además de prometedores talentos del mundo escénico. El propósito de esta iniciativa era acercar el teatro al público general mediante precios asequibles, entre cinco y quince pesetas, con la intención de captar a aquellos que, por indiferencia, falta de interés, dificultades económicas o distancia geográfica, no solían frecuentar las salas del centro de Madrid.

Aunque Rafael no pertenecía exactamente a ese grupo, el encuentro con el Teatro Popular estaba a punto de cambiar su vida de manera definitiva. Este camino hacia la transformación había comenzado sutilmente más de un año atrás, en el teatro Calderón, donde contempló la actuación de Manolo Caracol. Sin que nadie lo anticipara, aquel proceso estaba llegando a su culminación.

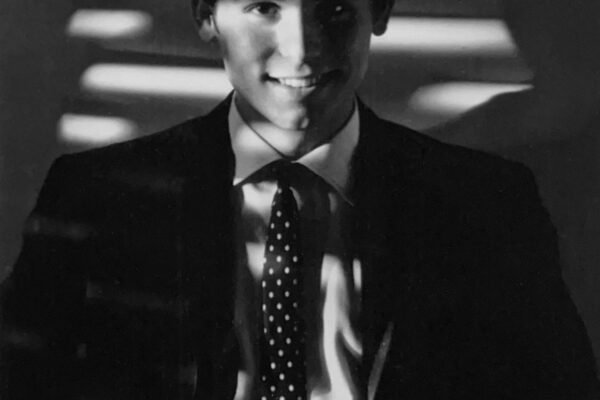

Con apenas quince años, Rafael pagó su entrada y se acomodó en una de las casi mil doscientas sillas situadas dentro de la carpa. La luz se apagó y dio inicio la función.

Al finalizar la obra y entre los aplausos que resonaban mientras se encendían las luces, Rafael ya no era el mismo. Aquel joven cuyo futuro parecía ligado al sector textil salió transformado del Teatro Popular. En su lugar emergió otra persona, con idéntico físico y nombre, pero con una nueva ambición: convertirse en artista. Durante esas dos horas decisivas, había tomado una firme decisión que definiría el resto de su vida—quería vivir encima de un escenario bajo el brillo del cañón de luz.

El segundo acontecimiento que marcó 1958 fue completamente distinto, pero igual de determinante para la adolescencia de Rafael. Poco después de aquel episodio con La vida es sueño, al llegar a casa en un día aparentemente cualquiera —curiosamente todo parece suceder «un buen día»—, encontró a su madre junto a los colchones y los escasos muebles que poseían en plena calle. La tía paterna que era propietaria del piso había fallecido meses antes, probablemente un año atrás. Y puesto que el padre de Rafael no era hijo legítimo de la difunta, legalmente no tenía derecho a seguir residiendo como inquilino. Meses de ruegos y solicitudes de aplazamiento culminaron con una orden judicial que decretaba el desalojo inmediato de la familia Martos Sánchez.

Así concluyeron catorce años de relativa estabilidad desde su llegada a Madrid a principios de 1944. Fueron años en los que el sueño colectivo de un futuro mejor dependía obligatoriamente de vivir «de prestado» en un piso que ahora resultaba impagable. Esta era la realidad cruda que enfrentaban.

Con pocas opciones disponibles, la familia improvisó soluciones: consiguieron alquilar un guardamuebles para sus pertenencias esenciales y rentaron una habitación en una vivienda del barrio periférico de Carabanchel, donde se instalaron todos juntos.

Tal vez fue esta situación límite —la precariedad extrema, ver a sus padres atrapados sin salida— lo que empujó finalmente a Rafael a dar el salto definitivo. Era el momento de avanzar aunque implicara renunciar al pequeño salario que ganaba en la sastrería y lanzarse hacia lo incierto. Pero Rafael estaba convencido. Veía claramente su futuro en un lugar mucho más arriesgado, como artista.

Poco tiempo después participaría por primera vez en algunos concursos radiofónicos. Su talento le permitió ganar con frecuencia estos certámenes, asegurando así que todavía podía contribuir económicamente a su hogar durante esa etapa inicial marcada por su nueva aspiración.

No tardó mucho en llegar el día en que Rafael llamó a la puerta de la academia del maestro Gordillo. Este lugar se encontraba en el barrio de La Latina, cerca de los talleres a los que, hasta hacía poco, había estado llevando los trajes terminados y muy cerca también del teatro cuya fachada, años atrás, había exhibido en grandes letras: «Marifé de Triana en Torre de arena». La canción que daba nombre al espectáculo, escrita por el músico cuya puerta ahora tocaba Rafael, decía: «No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura no sé dónde va».

Pero Rafael Martos sí sabía perfectamente dónde quería llegar. En ese momento, todo estaba claro. Aunque ignoraba el camino exacto, o cuán arduo sería recorrerlo, sus sueños eran cristalinos. Siempre, inevitablemente, lo llevaban al mismo escenario: un auditorio repleto de gente expectante, en silencio absoluto mientras las luces se apagaban, un único foco iluminando la escena, una función teatral, un concierto, el eco de unos aplausos…